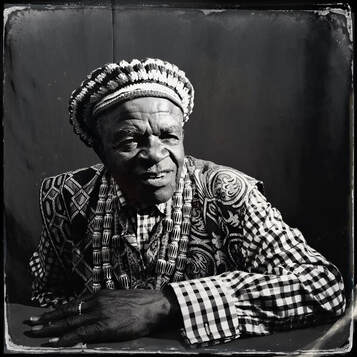

Michel Kameni dans son studio en 2018

© Benjamin Hoffman

Michel Kameni dans son studio en 2018

© Benjamin Hoffman

Michel Papami Kameni est né vers 1936 à Bana Bafang dans l’Ouest du Cameroun. En 1947, un oncle ancien soldat engagé dans l’armée coloniale française pendant la seconde guerre mondiale est de passage et décide de l’emmener à Yaoundé pour parfaire son éducation.

Son oncle ayant appris la photographie auprès de militaires français et exercé dans l’armée continue cette activité dans les rues de la capitale camerounaise.

Il inscrit le jeune Michel à l’école, lui offre son premier appareil et l’incite à devenir photographe. Dès 1950 il lui enseigne les bases de la prise de vue, du développement et du tirage. La rue est le seul studio disponible à l’époque, il n’y avait pas encore de projecteurs au Cameroun. « Le studio était la rue, tout se faisait en lumière naturelle ».

Son oncle tombe malade de la tuberculose dans les mois qui suivent et Michel assure le travail de prises de vues en prenant le relais tous les jours à la sortie de l’école. Portraits d’identité sur rideau rouge au châssis presse sur la route.

À l’époque les seuls photographes formés au Cameroun sont français.

Quelques mois plus tard l’oncle malade décède et sa veuve décide de reprendre à Michel son appareil.

Il parvient en 1954 à faire ses preuves devant le préfet de Yaoundé et est missionné pour sillonner le Nord du pays et le Tchad afin de réaliser des portraits de la population. La France cette année là entreprend l’établissement de papiers d’identité dans ses colonies.

Il réalise des milliers d’images jusqu’à l’indépendance du pays en 1960 et les troubles générés. A cette époque établi à Ngaoundéré (Nord Cameroun), il arrive au début 1963 à Douala et auprès d’un photographe français, Mr Chevalier, apprend 6 mois le travail de photographe de studio, l’éclairage et le développement en chambre.

Et le 23 septembre 1963 il ouvre son premier studio dans le quartier de la Briqueterie à Yaoundé qu’il occupe quatre ans avant de s’installer dans le Studio Kameni, toujours en activité, en face du précédent.

Le milieu des années 60 marque le début de la photo souvenir. Le champ de la pratique photographique s’élargit. Les clients ne viennent plus uniquement pour des photos de pièces d’identité mais cherchent les photos de nyanga (de vantardise). C’est le début de l’ère des images personnelles. De celles que l’on envoie aux amis, aux proches, qui se retrouvent accrochées aux murs. Toujours un même tirage de 9x14, mais les clients les plus ravis peuvent commander des agrandissements.

C’est l’époque ou Papami commence à penser en pose et en composition. On sort enfin du champ restreint du portrait d’identité.

Dans le studio ouvert tous les jours de l’année c’est l’effervescence. Il ne désemplit pas. Les clients sont citadins ou provinciaux en voyage découvrant les prises de vues en lumière artificielle.

Et la Briqueterie est un quartier bouillonnant de Yaoundé, haut lieu de regroupement pour les migrants des pays alentours. On retrouve sur les films de Papami autant de Musulmans en habits traditionnels que de Chrétiens partant au culte.

Mais son travail a vite dépassé les murs du studio et il lui est souvent arrivé de partir en reportage commandé armé de son Rolleiflex, au village pour des cérémonies d’intronisation dans des chefferies traditionnelles ou lors de surprise parties endiablées à Yaoundé. Plus surprenant, il était fréquemment appelé lors de deuils par des familles souhaitant une dernière représentation d’un proche décédé.

Le parcours des archives est ponctué de nombreux autoportraits. « Une bonne cuisinière n’a aucune chance de réussir une sauce sans la goûter ! J’ai beaucoup testé sur moi avant de réussir sur les clients ».

Pour Papami, la plus belle période du studio a duré de son ouverture jusqu’au milieu des années 1980. Les appareils reflex ont commencé à inonder le marché. C’est le moment des ‘photographes de carrefour’ qui œuvrent dans la rue. Les gens sont ravis d’avoir leur image prise à côté des monuments. Mais la décennie suivante est pire encore, les clients ne venant plus que pour des photos de formalités administratives. Papami perd progressivement l’usage de ses yeux au début des années 2000. Il est conscient de l’impact qu’a eu l’arrivée puis l’apogée du numérique sur les studios comme le sien.

Mais il claironne : «Mon plus beau souvenir, ca n’est que le présent. C’est de voir mon studio toujours ouvert. Malgré la maladie, il existe toujours. Le long des années, certains ont ouvert des studios dans le quartier. Mais tous ont fermé. Moi, je suis toujours ouvert».

Son oncle ayant appris la photographie auprès de militaires français et exercé dans l’armée continue cette activité dans les rues de la capitale camerounaise.

Il inscrit le jeune Michel à l’école, lui offre son premier appareil et l’incite à devenir photographe. Dès 1950 il lui enseigne les bases de la prise de vue, du développement et du tirage. La rue est le seul studio disponible à l’époque, il n’y avait pas encore de projecteurs au Cameroun. « Le studio était la rue, tout se faisait en lumière naturelle ».

Son oncle tombe malade de la tuberculose dans les mois qui suivent et Michel assure le travail de prises de vues en prenant le relais tous les jours à la sortie de l’école. Portraits d’identité sur rideau rouge au châssis presse sur la route.

À l’époque les seuls photographes formés au Cameroun sont français.

Quelques mois plus tard l’oncle malade décède et sa veuve décide de reprendre à Michel son appareil.

Il parvient en 1954 à faire ses preuves devant le préfet de Yaoundé et est missionné pour sillonner le Nord du pays et le Tchad afin de réaliser des portraits de la population. La France cette année là entreprend l’établissement de papiers d’identité dans ses colonies.

Il réalise des milliers d’images jusqu’à l’indépendance du pays en 1960 et les troubles générés. A cette époque établi à Ngaoundéré (Nord Cameroun), il arrive au début 1963 à Douala et auprès d’un photographe français, Mr Chevalier, apprend 6 mois le travail de photographe de studio, l’éclairage et le développement en chambre.

Et le 23 septembre 1963 il ouvre son premier studio dans le quartier de la Briqueterie à Yaoundé qu’il occupe quatre ans avant de s’installer dans le Studio Kameni, toujours en activité, en face du précédent.

Le milieu des années 60 marque le début de la photo souvenir. Le champ de la pratique photographique s’élargit. Les clients ne viennent plus uniquement pour des photos de pièces d’identité mais cherchent les photos de nyanga (de vantardise). C’est le début de l’ère des images personnelles. De celles que l’on envoie aux amis, aux proches, qui se retrouvent accrochées aux murs. Toujours un même tirage de 9x14, mais les clients les plus ravis peuvent commander des agrandissements.

C’est l’époque ou Papami commence à penser en pose et en composition. On sort enfin du champ restreint du portrait d’identité.

Dans le studio ouvert tous les jours de l’année c’est l’effervescence. Il ne désemplit pas. Les clients sont citadins ou provinciaux en voyage découvrant les prises de vues en lumière artificielle.

Et la Briqueterie est un quartier bouillonnant de Yaoundé, haut lieu de regroupement pour les migrants des pays alentours. On retrouve sur les films de Papami autant de Musulmans en habits traditionnels que de Chrétiens partant au culte.

Mais son travail a vite dépassé les murs du studio et il lui est souvent arrivé de partir en reportage commandé armé de son Rolleiflex, au village pour des cérémonies d’intronisation dans des chefferies traditionnelles ou lors de surprise parties endiablées à Yaoundé. Plus surprenant, il était fréquemment appelé lors de deuils par des familles souhaitant une dernière représentation d’un proche décédé.

Le parcours des archives est ponctué de nombreux autoportraits. « Une bonne cuisinière n’a aucune chance de réussir une sauce sans la goûter ! J’ai beaucoup testé sur moi avant de réussir sur les clients ».

Pour Papami, la plus belle période du studio a duré de son ouverture jusqu’au milieu des années 1980. Les appareils reflex ont commencé à inonder le marché. C’est le moment des ‘photographes de carrefour’ qui œuvrent dans la rue. Les gens sont ravis d’avoir leur image prise à côté des monuments. Mais la décennie suivante est pire encore, les clients ne venant plus que pour des photos de formalités administratives. Papami perd progressivement l’usage de ses yeux au début des années 2000. Il est conscient de l’impact qu’a eu l’arrivée puis l’apogée du numérique sur les studios comme le sien.

Mais il claironne : «Mon plus beau souvenir, ca n’est que le présent. C’est de voir mon studio toujours ouvert. Malgré la maladie, il existe toujours. Le long des années, certains ont ouvert des studios dans le quartier. Mais tous ont fermé. Moi, je suis toujours ouvert».